国立新美術館に行って参りました

大田営業所の白戸でございます。

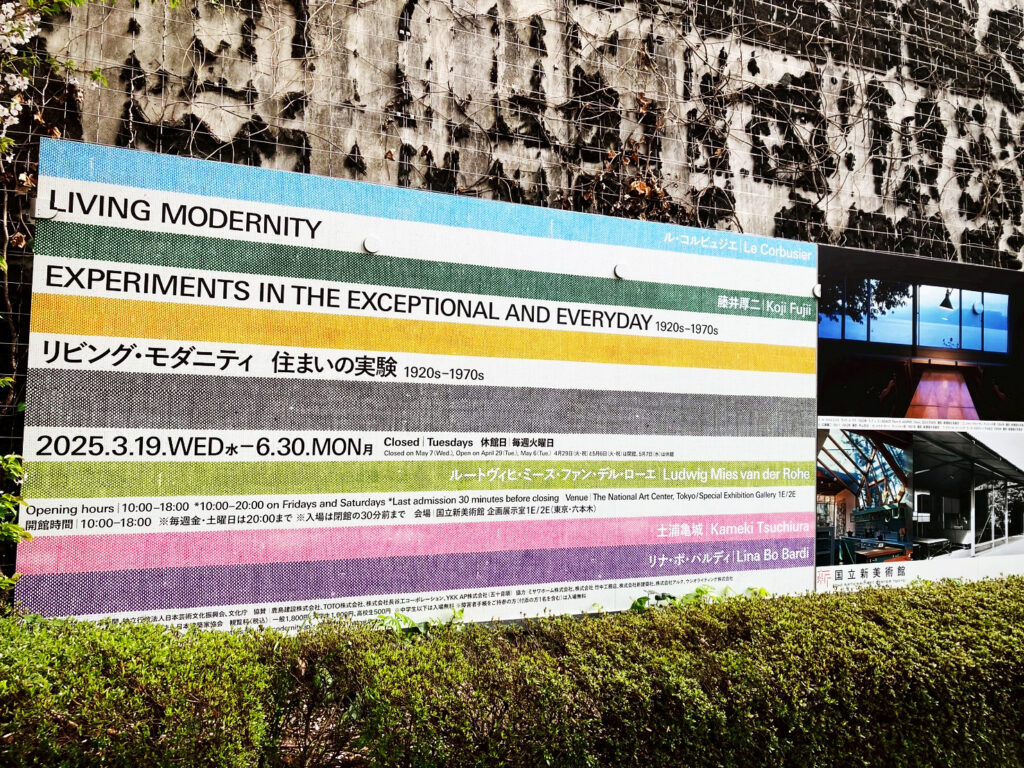

国立新美術館で行われているリビング・モダニティ 住まいの実験 1920s-1970sを見てきました

1920年代以降、ル・コルビュジエやルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエといった多くの建築家が、新たな技術を用いて、機能的で快適な住まいを探求した。当時隆盛したモダニズム建築の造形に呼応しつつ、様々な社会的背景や地域、気候風土といった住宅固有の文脈と密接に関わりながら発展した建築家による暮らしの革新は、近代化に伴う普遍的な課題を解決するものでもあった。

本展は、1920年代から70年代にかけて建てられた戸建ての住宅にフォーカスし、当時の建築家たちがいかにして住宅建築における複雑な社会的、技術的、芸術的課題を解決しようとしたかを検証するもの。〈TOKYO ART BEAT WEBサイトより引用〉

との事で、展示の中の映像では1920年代のドイツの炊事場の様子が放映されておりましたが、

ガスや電気のない時代の炊事というのは火をおこす薪を割るところから始まる…という、考えてみれば当たり前ですが現代では想像もつかないような手間をかけて行われていた作業で、

家族の形態や女性の多様な生き方を反映されて現代の形になっていったのですね

新しい素材や構造法の導入によって、光を取り込む窓を設ける事ができるようになり、

家が寝食するだけのスペースから、暮らす事を楽しむ空間へとどんどん進化していった過程が感じられ、

とても興味深い展示でした。

無料で観覧できるスペースには現在でも使われている名作家具を体感できるコーナーもありました。

有名なフランクロイドライトの照明 タリアセンですが、こんなに種類があるとは知りませんでした…

美術館に行ってちょっといい気分になったのに、

時間がなくてお昼ごはんは吉野家で済ませた白戸でございました。

ではまた。